Ouça este conteúdo

“O patriotismo é uma forma de reverência que tem apoio na tradição. É um sentimento, raro hoje, de respeito pelos antepassados. É um modo peculiar, racional e afetivo, de ver no chão de uma terra o sinal de pés antigos. É um modo especial de adivinhar numa paisagem os comoventes sinais de antigas mãos. É um modo sem igual de simpatizar com dores passadas e de se alegrar com passadas alegrias. É ter uma história comum que vem de longe, cantada na mesma língua e vivida no mesmo grande e permanente cenário.” (Gustavo Corção, Patriotismo e Nacionalismo, 1950)

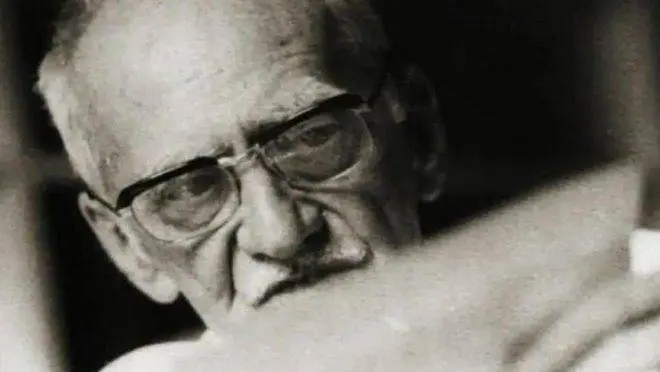

Nada poderia ser mais oportuno – e, se me permitem, mais plangente – do que reler Gustavo Corção no Brasil de 2025, quando a impostura soberanista do regime PT-STF atinge o seu paroxismo. Plangente porque nele encontramos, com mais de meio século de antecedência, o diagnóstico agudo da lepra moral que hoje corrói a já gangrenada carne da Nova República. E oportuno porque Patriotismo e Nacionalismo, obra que aqui nos propomos a resenhar, é o mais potente antídoto moral já redigido em português contra a superstição ideológica que, sob o nome de “soberania nacional”, oculta a voracidade de um poder absoluto que nada tem de nacional nem de soberano.

Resultado de uma conferência proferida pelo autor na sede da UDN, em 1950, o texto não é um panfleto político, mas um ensaio de ciência moral no sentido clássico da expressão. Corção não escreve para inflamar massas ou doutrinar partidos, mas para endireitar consciências – uma tarefa que, desde Sócrates, sempre gerou acrimônia. O objeto de sua crítica é aquilo que ele identifica como nacionalismo, um conceito que não apenas se distingue do patriotismo, mas o deforma, reduzindo-o a um histrionismo sentimental apto a justificar a censura, a manipulação e o culto à mentira. Contra essa farsa sentimentalista – hoje embalada por palavras de ordem oriundas do celular de magistrados e reproduzidas pela militância de redação, bem como por decretos de censura em defesa da soberania made in China –, Corção afirma, numa verve tomista, que o verdadeiro amor à pátria está subordinado ao amor superior à verdade e à justiça.

Ao contrário do que supõem os defensores da “soberania nacional” de fancaria, o patriotismo não é sinônimo de idolatria geográfica nem de exaltação artificial à terra natal. Ele é, antes, uma fidelidade espiritual, uma forma ordenada de amar o bem comum, enraizada na história concreta de um povo e, por isso mesmo, radicalmente incompatível com qualquer tentativa de impor, por decreto, o Brasil idealizado nos gabinetes de Brasília e nos palanques da militância de toga. O patriota ama o que é; o nacionalista idolatra o que não existe. O primeiro honra a pátria como se honra o pai, com uma reverência serena e realista. O segundo a venera como se fosse um ídolo de gesso – frágil, falso e prestes a se estilhaçar ao menor contato com a realidade.

Essa distinção, aparentemente sutil, revela-se crucial quando observamos os traços do nacionalismo contemporâneo. Não há excesso de civismo no nacionalismo: há a sua perversão. O nacionalista é aquele que ama o Brasil contra os brasileiros, que orna a palavra “nação” com arabescos retóricos sempre prontos a justificar privilégios de casta, eliminar o dissenso e abolir o juízo moral sob pretexto de proteger a pátria. É o sujeito que transforma o amor à pátria em biombo para seus interesses de grupo – o cenógrafo do poder, ou, como diz Corção sem eufemismo, “às vezes um palhaço”.

Hoje, quando ministros do STF se arrogam o monopólio da defesa da pátria e decretam que proteger a nação contra “interferência estrangeira” inclui calar cidadãos, criminalizar dissidentes e reescrever o passado à imagem e semelhança de sua própria incultura, a advertência de Corção deixa de ser mera abstração para tornar-se denúncia de uma realidade tangível. Quando a “soberania nacional” serve de álibi, a pátria converte-se em refém. Eis a situação presente do Brasil.

Uma questão de natureza, não de grau

O tema axial de Patriotismo e Nacionalismo é, portanto, a distinção entre a virtude e a sua caricatura. Entre o patriotismo, enraizado na justiça e no reconhecimento afetivo e ontológico da pertença, e o nacionalismo, inflado de estéticas patrioteiras, mas desprovido de substância moral. Poucas confusões são tão persistentes – e politicamente úteis – quanto a noção de que o nacionalismo seria um “patriotismo a mais”, um transbordamento do amor pátrio em direção à superabundância cívica. Trata-se, como Corção desmonta com clareza, de uma falácia baseada num erro de categoria: o de tomar como diferença de grau o que é, em verdade, uma diferença de natureza.

O patriotismo, esclarece o autor, é uma virtude conexa à justiça, cuja raiz está no vínculo natural e inevitável entre o indivíduo e sua comunidade política concreta. Assim como um filho deve respeito ao pai – não por ele ser o melhor pai possível, mas apenas por ser o seu –, o cidadão deve lealdade à pátria não por conveniência ideológica ou utilitarismo político, mas pelo reconhecimento moral daquilo que o constituiu. Trata-se, pois, de uma atitude que envolve realidade, história, carne, chão, sangue, idioma, ritos e sacrifícios. Aludindo à etimologia da palavra (que, nesse caso, vale por uma definição), Corção lembra que pátria vem de pai; e que, portanto, o patriotismo deriva de uma lei natural elevada à condição de mandamento divino: “Honrar pai e mãe”.

Em contrapartida, o nacionalismo é uma operação ideológica moderna. Não se origina da gratidão concreta, mas da abstração voluntarista; não nasce do reconhecimento, mas do desejo. Assim como a superstição mimetiza a religião, mas a corrompe ao convertê-la em mecanismo mágico, o nacionalismo mimetiza o patriotismo, pervertendo-o numa idolatria teatral de uma pátria que só existe nas peças publicitárias do governo, nas falas coreografadas dos ministros supremos, e nas redações da imprensa amestrada. O nacionalista substitui a reverência pela propaganda, a tradição pela narrativa, e o vínculo pessoal pela encenação pública. Onde o patriota se comove com o drama do povo real, o nacionalista se exalta com a estética do poder.

É por isso que, como observa Corção, o nacionalismo não é uma intensificação do patriotismo, mas a sua adulteração. A virtude moral admite crescimento e aperfeiçoamento; o vício, não. O amor à pátria pode ser mais ou menos lúcido, mais ou menos intenso, mas nunca pode se tornar, sem se perverter, uma paixão ideológica que legitima perseguições, reescreve a história e suprime a crítica. Quando o amor à pátria se converte em fetiche estatal, ele já não é amor: é servidão.

A organicidade do vínculo político

E é aqui que o diagnóstico corçoniano nos toca tão diretamente. Pois o nacionalismo de gabinete que hoje se disfarça de soberania institucional serve, essencialmente, à blindagem dos algozes da própria pátria. O discurso ufanista, sob medida para ser recitado em solenidades e decisões monocráticas, tornou-se a técnica de usurpação simbólica preferida de um regime encastelado que, a despeito do vocabulário nacionalista, abomina a verdadeira cultura nacional, despreza sua população e sabota sistematicamente os alicerces morais que sustentam qualquer pátria digna desse nome.

Para compreender o que está em jogo, Corção convida o leitor a retornar à organicidade do vínculo político – um caminho que vai da casa à nação, da família ao Estado, passando pela paróquia, pelo bairro, pela cidade e pelos elos sociais edificados no cotidiano. Para ele, o patriotismo não nasce do decreto nem do comício, mas do lar. Mais uma vez, honrar a pátria é honrar pai e mãe – não os patriarcas de mármore das estátuas nas praças, mas os pais de carne e osso, que nos ensinaram, ainda crianças, a amar o que é nosso, mesmo que imperfeito. A pátria começa no aconchego da cozinha, no aroma matinal do café e do pão.

O nacionalismo, porém, reverte essa ordem. Ele despreza a intimidade e celebra a encenação pública. Substitui a casa pelo palanque, a educação doméstica pelo marketing estatal, a experiência viva pela retórica pasteurizada. O resultado é um patriotismo falsificado, criado por tecnocratas para fins de dominação simbólica. Um país onde crianças são proibidas de admirar heróis estrangeiros, não porque haja algo de errado com eles, mas porque o regime exige adoração exclusiva a um panteão de figuras domésticas, construídas sob medida para servir à pedagogia do poder.

Como recorda Corção, foi assim que obras como Coração, de Edmundo De Amicis, que comoviam crianças brasileiras com o heroísmo de pequenos italianos, foram banidas pelo Estado Novo em nome da “brasilidade”, e substituídas por hagiografias de Getúlio Vargas. Onde antes havia reverência sincera, passou a haver propaganda. Onde se cultivava o enraizamento moral, passou a reinar o adestramento estatal. O nacionalismo substituiu a virtude pelo reflexo condicionado.

Eis, portanto, a tese central de Corção: o patriotismo é uma virtude que floresce em círculos concêntricos de fidelidade – da câmara conjugal à sala de jantar, do lar à vizinhança, desta à cidade, e por fim à nação –, enquanto o nacionalismo, como ideologia estatista, rompe essa cadeia orgânica e impõe de cima para baixo uma ficção cenográfica, forjada nos departamentos de propaganda e ratificada por decretos executivos. O patriotismo é herança; o nacionalismo, invenção. Um nasce do enraizamento afetivo; o outro, da engenharia social.

O teatro do nacionalismo

Como toda ideologia, o nacionalismo precisa de um teatro. Ele não opera no real, mas na sua representação. É um projeto estético – e, como tal, dispensa a verdade. O nacionalista precisa de palcos, bandeiras, slogans e marchas. Precisa, sobretudo, de controle narrativo. Eis a utilidade de um STF ideologizado e policialesco – pronto a punir qualquer tentativa de dissidência – e de um TSE capaz de definir o que pode e o que não pode ser dito. Afinal, se a nação idealizada não coincide com o país real, a solução não é admitir o erro, mas “editar o país inteiro” até que ele corresponda à fantasia. Em caso de resistência, basta silenciar os que denunciam a farsa.

É nesse sentido que o nacionalismo vira abrigo da tirania – quando sua imagem é capturada por um aparato que, sob pretexto de proteger a nação, a submete ao arbítrio de uma elite pretensamente esclarecida. Vemo-lo hoje, quando políticos de toga, integrantes do governo e militantes de redação se unem em coro para afirmar que toda crítica ao poder oficial é um atentado contra as instituições e a própria soberania nacional. Aqui, a pátria já não é um bem comum a ser compartilhado por cidadãos livres, mas a propriedade particular dos que mandam, e que não hesitam em invocar o “interesse nacional” para criminalizar a dissidência e aniquilar a verdade.

Nessa modalidade farsesca, tal como argumenta o grande escritor católico, o amor à pátria é decretado, normatizado, fiscalizado e punido. Não é mais virtude espontânea, mas simulacro performativo, o qual, como todo simulacro, exige um aparato cenográfico. As cores nacionais são roubadas e ostentadas como espólio de guerra, os pronunciamentos são ensaiados e as efemérides, coreografadas. Quem não aplaude a fanfarra nacionalista é sumariamente rotulado como “traidor da pátria”, vendido ao imperialismo ou conspirador estrangeiro.

Daí que, para Corção, o nacionalismo não seja apenas uma mentira política, mas uma traição espiritual. Ao se apoderar da linguagem moral do patriotismo para promover um projeto de poder, o nacionalista perverte a ordem justa, reduzindo a pátria a um fetiche estatal. O mesmo Brasil que vê seu povo humilhado, suas liberdades suprimidas e sua história reescrita, é aquele que, paradoxalmente, aparece todos os dias nas telas do poder como uma nação vibrante, pujante, soberana e recivilizada. A Terra de Santa Cruz tornada peça publicitária.

Conclusão: a saída do labirinto

No Brasil de nossos dias, essa peça publicitária se tornou uma realidade sombria. Sob o pretexto de defender a soberania, vigora o mais descarado projeto de homogeneização das consciências desde os tempos do Estado Novo. Resta que agora a censura vem chancelada por despachos jurídicos e a perseguição política adquire uma aparência de direito. Em vez da farda verde-oliva (que se reduziu à condição de capanga do tirano), o despotismo veste toga preta e fala da Constituição com a leveza de quem já a rasgou mil vezes, posto que lhe conservando a encadernação intacta, à guisa de exibicionismo.

Portanto, num contexto em que uma soberania nacional fictícia é utilizada como álibi para a supressão da cidadania concreta, a leitura de Corção faz-se sobejamente necessária. Sua crítica ao nacionalismo não é uma abstração doutrinária, mas uma convocação direta ao discernimento político. Corção nos ensina que a verdadeira pátria é feita de vínculos reais, e não de slogans; de virtudes cotidianas, e não de pronunciamentos oficiais; de famílias, vizinhos, ruas, sotaques e memórias. Não, a pátria não é uma criação estatal, e não pode ser fruto dos horrendos rabiscos que a elite política de Brasília pretende fazer na tela nacional, tal como os que Niemeyer fazia em sua prancheta.

Ao final do ensaio, Corção deixa claro que o problema do nacionalismo não é apenas semântico ou conceitual. É um problema de ordem moral e civilizacional. Nunca é demasiado insistir neste ponto: o nacionalismo não é uma versão entusiasmada do patriotismo, mas a sua inversão. Ele corrompe a virtude ao transformá-la em fetiche de poder e substitui o amor à realidade pela paixão por uma fantasia. Ao fazê-lo, não apenas rebaixa o cidadão, mas também compromete a própria possibilidade de uma nação livre, próspera e autoconfiante.

A substituição do patriotismo verdadeiro por seu simulacro nacionalista é, portanto, um dos modos mais eficazes de destruição da soberania real. E aqui está o paradoxo supremo: os que mais bradam em nome da “soberania nacional” são, via de regra, seus principais inimigos. Pois toda vez que a soberania é instrumentalizada para calar, punir, silenciar ou censurar, ela deixa de ser um atributo da pátria para se tornar um pretexto para o poder. A pátria vira um pretexto e a bandeira, uma mordaça.

Patriotismo e Nacionalismo é mais do que uma denúncia filosófica ou um apelo moral. É um chamado à resistência. Corção não escreve apenas para diagnosticar, mas para convocar. Convocar o leitor à lucidez, à coragem, à responsabilidade de amar o país real, e não seu holograma oficioso. De cultivar a pátria no próprio coração – e não nos editais de cultura oficial. De resgatar o senso da justiça como fundamento do amor político – e não como ornamento de retórica jurídica.

No Brasil de 2025, dominado por tecnocratas togados, comunicadores militantes e uma classe política que reduz a linguagem à função de camuflagem, Corção surge como um desses espíritos que nos constrangem ao exame de consciência. O amor à pátria, insiste ele com ânimo socrático, é inseparável do amor à verdade. E sem verdade, não há justiça. E sem justiça, não há país – apenas a sua imagem projetada num telão estatal, enquanto nas coxias se destrói tudo aquilo que, alguma vez, deu à nação o seu sentido histórico e o seu senso de comunhão.

Ler Corção hoje é resistir à mentira organizada. É recusar o nacionalismo pornográfico dos usurpadores da República. É restaurar, no íntimo de cada cidadão, o vínculo entre o solo, a história, os mortos, os vivos e os que ainda virão. É redescobrir, na linguagem desabusada e brilhante de um dos maiores escritores brasileiros, que o verdadeiro patriotismo começa em casa, floresce no coração e culmina na responsabilidade – jamais na censura, na idolatria de Estado ou na servidão disfarçada de virtude.

Que essa obra, escrita há 75 anos, ressoe hoje como advertência, como testemunho e como farol. E que seus leitores compreendam que, se o nacionalismo de gabinete pode se impor pela força, o patriotismo autêntico se mantém apenas pela liberdade – a qual, como a própria pátria, sobrevive apenas ali onde há homens dispostos a amá-la com justiça e gratidão.

VEJA TAMBÉM: